Psychische Erkrankungen scheinen auf dem Vormarsch: Nie haben sie mehr Krankschreibungen und Frühverrentungen verursacht. Epidemiologische Studien belegen jedoch, dass psychische Erkrankungen seit Mitte der Neunzigerjahre nahezu gleich verbreitet sind. Was zunimmt, ist die Bereitschaft, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Überlastung des Gesundheitssystems befürchtet

Dies kann aus Sicht der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen – zum Nachteil schwer psychisch kranker Menschen. Deshalb fordert die DGPPN auf ihrem Jahreskongress in Berlin Zurückhaltung in der definitorischen Ausweitung psychischer Störungen. Natürliche Anpassungs- und Alterungsprozesse sollen nicht automatisch als Krankheit gewertet werden.

Auf den ersten Blick scheinen psychische Erkrankungen in der Bevölkerung zuzunehmen. Die Krankenkassen melden etwa seit Mitte der Neunzigerjahre in ihren Gesundheitsberichten stetig steigende Fallzahlen. „Doch alle großen Studien, in denen psychische Erkrankungen methodisch erfasst wurden, widersprechen dieser Annahme. Auch die aktuelle Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS-MH) zeigt, dass es in Deutschland keine Zunahme der Erkrankungsraten gibt. Ein anderes Ergebnis: Im Vergleich zu den somatischen Erkrankungen werden psychische Störungen nach wie vor seltener erkannt und behandelt“, stellt DGPPN-Präsident Professor Wolfgang Maier fest.

Depressionen werden nicht mehr stigmatisiert

Die DGPPN hat sich über viele Jahre hinweg erfolgreich für die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen stark gemacht. „Krankheiten wie Depressionen werden heute nicht mehr so stark stigmatisiert und weniger oft als beschämender Schwächezustand wahrgenommen. Daher sind die Betroffenen heute eher bereit, sich professionelle Hilfe zu suchen“, analysiert Professor Maier. „Gleichzeitig haben Aufklärungskampagnen dazu geführt, dass auch immer mehr Ärzte außerhalb des Faches Psychiatrie und Psychotherapie psychische Störungen erkennen und den Patienten zum Facharzt überweisen.“

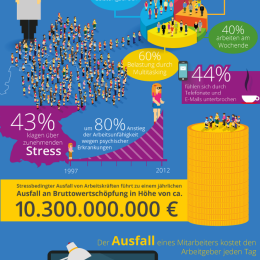

Trotzdem sollten nicht alltägliche Befindlichkeitsstörungen vorschnell zu behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankungen erklärt werden. Aus Sicht der Fachgesellschaft müssen sich Krankheitsdiagnosen auf medizinisch signifikantes Leiden beschränken. Denn psychische Störungen sind mit großer Krankheitslast verbunden: Die Betroffenen können am Alltag oft nur mit erheblichen Einschränkungen teilhaben, der Gemeinschaft entstehen Arbeitsausfall und Kosten für die oftmals langfristigen Therapien. „Deshalb müssen wir bei der Einführung neuer Krankheitsdiagnosen und der Ausweitung der Grenzen psychischer Störungen vorsichtig sein“, fordert Professor Maier. „Es besteht sonst die Gefahr, harmlosere Befindlichkeitsstörungen und gesellschaftliche Probleme zu medikalisieren. Die resultierenden Leistungsansprüche überlasten das medizinische Versorgungssystem und gefährden damit eine gerechte Verteilung der begrenzten und „gedeckelten“ Ressourcen unseres Gesundheitswesens – vor allem zum Nachteil jener schwer psychisch kranken Menschen, die unbedingt einer sachgerechten medizinischen Hilfe benötigen.“

(Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, DGPPN)